- 首頁

- >

- 正文

NBA文身演化——從不被理解的另類到風靡聯盟的風尚

體壇周報全媒體記者林克報道

曾幾何時,NBA曾力圖將自己的球員們朝“乖乖仔”的方向培養,將他們樹立成優質偶像。為了這個目標,NBA則推出“著裝令”等一系列措施,立在打造整個聯盟的良好形象。

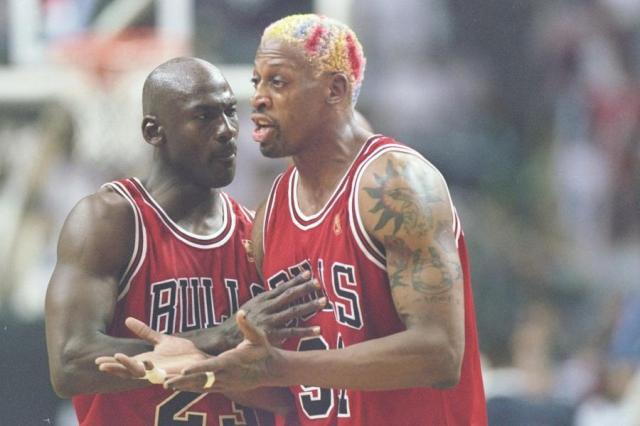

在那個時代,羅德曼和艾弗森等桀驁不馴的球員,幾乎成了整個NBA的反面典型。他們從行事作風到穿衣風格,都與NBA想要塑造的風格背道而馳,而他們充滿個性的文身,更是讓NBA高層頭疼不已。

經過了幾十年的時間,如今NBA對于球員文身的態度早已改變。據統計,本賽季進入NBA30支球隊大名單的618位球員里,有341位身上都有明顯可見的文身,占比達到了55%,而且文身的精細程度和式樣也都比過去有了極大的變化,球員們也更樂于通過這種方式來表達自己的感受,張揚自己的個性。

20世紀90年代:離經叛道

丹尼斯·羅德曼至今還記得,他身體上的第一處文身,是在上世紀80年代增添的。當時,羅德曼的第一個女兒壓力克西斯剛剛出生,所以這位當時還在活塞打球的球員,決定用文身的方式來歡迎女兒的降生。這處文身位于左肩膀處,羅德曼“精挑細選”了一個位置,讓其可以恰好被球衣遮蓋住。

但NBA的比賽畢竟非常激烈,羅德曼這個藏在球衣下的文身還是時不時地就會露出來。后來,在NBA進入到20世紀90年代后,羅德曼越來越多的文身,讓他成為了NBA獨樹一幟的存在。

“NBA官方有一次給我打電話,跟我說:‘咱們需要聊一聊。’”羅德曼回憶自己被召喚到NBA紐約總部辦公室的場景時說,“當時的總裁大衛·斯特恩跟我說:‘我們希望你不要再文身了,我們希望你不要再增添文身了。’而我只能回答:‘好吧。’”

嘴上答應了聯盟,可羅德曼心里不這么想。“我回到圣安東尼奧之后,立刻跑進一家店里,增加了一處文身,”羅德曼笑著說,“我其實就是想要打破體育世界一直帶給我的單調、煩擾以及那些陰謀詭計。所以我的想法就是:我想要出去干點與眾不同的事情。”

羅德曼的早期審美觀,受到了英倫朋克的影響,染發和厚底鞋就是這種風格很有代表性的標志,另外,很多“經典”的文身也成為這種文化的代表,比如一箭穿心的圖案,還有各種字母都成為文身店里的熱門。

“這越來越變成了我的一種日常活動了,”羅德曼聊到曾經的自己時說,“就是去文身,或者做夸張的發型,還有就是化妝,穿一些很酷的衣服等等。”

在這個過程中,羅德曼的文身不斷增加。他第一處外露的文身,是在右臂的二頭肌外側,圖案是哈雷-戴維斯的摩托車。在這個圖案下方,有一個玫瑰花式樣的王座,上面還寫了一句話:“生來為騎手,為騎行而活。”后來,他在左肩膀上還增加了一個海豚躍出水面的圖案。1993年到馬刺打球的時候,羅德曼已經有了11處文身,同時也在不斷改變自己頭發的顏色。

但這僅僅是個開始,羅德曼文身最瘋狂的時期,還是他幫助公牛奪得三連冠的1996年到1998年期間。“當我到了芝加哥后,一切都開始爆發了,”羅德曼說,“我當時幾乎每周都會去文身,都是一些很小的圖案,這里一個那里一個。”

隨著文身的增多,羅德曼對其的理解也越來越深刻,后來他就開始自己設計圖案,甚至逐漸演變成了一種專屬他本人的藝術形式,他的很多文身后來被他申請成為了個人品牌。1997年的季后賽,羅德曼的球鞋贊助商專門為他推出了季后賽款戰靴,上面就有他原創的文身圖案。1998年公牛實現三連冠后,有媒體曾經做出過統計,當時NBA范圍內,有130名球員擁有累計250處比賽中可以被看到的文身,羅德曼一個人,就占了5%的份額。

雖然羅德曼的文身數量多而且樣式繁雜,但他只是90年代NBA文身的一個個例,絕非普遍現象。當時效力于爵士隊的鋒線球員格雷格·福斯特的文身,可以被視為當時那個年代的一個代表例證。

福斯特是一位白人大個子,他在高中時代曾跟加里·佩頓做過隊友。因為他的身材和打球風格,隊友們給他起了一個綽號,叫做“鮑伊”。這位“鮑伊”就是1984年選秀大會中的“榜眼秀”,開拓者就是因為挑選他而錯過了喬丹。不過,福斯特卻很喜歡這個綽號,于是將其文在了左臂二頭肌的外側。這個文身在他1990年進入NBA后,開始被更多人熟知,并伴隨他走過了13年的職業生涯。

羅德曼通過文身張揚個性,而福斯特增加文身只是覺得這很“好玩”。很快,第三種文身的目的就出現在NBA的賽場上,1996年的狀元秀阿倫·艾弗森也是一位文身愛好者,而他則是在通過自己的身體,講述他一路走來的故事。

“我所有的文身,都是我自己發自內心想要的,但是之前我付不起那么多文身的費用,”艾弗森在2016年聊起自己的文身時說,“后來進入NBA,我就在想,如果我可以掙到更多的錢,那我就可以有更多文身了。”

艾弗森的第一處文身,是在左臂的斗牛犬圖案,上面還有他“答案”的綽號。后來,他也不斷地增加文身,并通過這樣的方式來做一種自我表達。特別是脖子上的那個漢字“忠”,也是他表達態度的方式。“我記錄了自己的來處,我生命中所經歷的事情,還有我日常的生活,這是一個生存起來很艱難的世界,但我覺得自己很好地適應其中。”

21世紀前十年:千禧風潮

90年代,擁有文身的球員還是少數派,但進入新世紀后,整個NBA在文身這個范疇內的文化感與氛圍感,已經是大不一樣。有些球員將喜歡的球鞋標志文在身上,還有人將自己的名字的縮寫或者是首字母文在顯眼的位置。不過,這些文身也造成了一種雷同感。

“當時的文身沒有如今這么有創意,”開拓者的后衛利拉德說,“如果的球員們可不會用一些看起來很廉價的文身來瞎胡鬧。”

在自己沒有什么好的文身想法時,去直接照搬一些成功的案例,也不失為一個好的選擇。比如在新世紀頭十年里,很多球員就把艾弗森的文身當作模仿的對象。比如同樣選擇3號作為球衣號碼的布蘭登·詹寧斯,就是艾弗森的忠實擁躉。“AI是唯一一位我回去關注他場外種種風格的球員,”詹寧斯說,“他的穿衣風格,他佩戴的項鏈,他的文身都是那么與眾不同。”

艾弗森左肩處有一個文身,突然基底為一個十字架,上面有四個單詞:“強者生存(Only The Strong Survive)。”這個文身成為了艾弗森的標志之一,后來也被泰森·錢德勒完美地“復刻”到了自己的右肩膀上。“我記得自己讀中學的時候,泰森·錢德勒他就已經有了這個文身,”作為錢德勒學弟的詹寧斯回憶說,“當時我的想法就是,我有朝一日也想要這個文身。”

這就是艾弗森產生的影響力。他不僅用自己的打球風格與堅強態度鼓勵了一批人,他的文身和時尚風格,也同樣在某種程度上,影響了NBA的走勢和發展。“在我剛開始(有文身的)時候,我聽到更多的是批評的聲音,”艾弗森或,“當時因為我很年輕,也沒少因為這件事被批判。加上當時我自己的皮膚也沒有現在這樣厚實,所以,這件事在過去真的曾給我造成過困擾。”

但就像在球場上不懼敵手一樣,艾弗森在文身領域,也一路走了過來。隨著時間的推移,文身開始被越來越多的人所接受,而且艾弗森在職業生涯后期,也找到了一個讓他擁有歸屬感的隊伍,那就是掘金隊。

“當時的丹佛掘金幾乎人人有文身,”著名的文身師斯蒂夫·韋伯回憶說,“艾弗森、卡梅羅(安東尼)、J.R.史密斯、‘鳥人’安德森、肯揚·馬丁、艾爾·哈靈頓和威爾森·錢德勒,所有人都有文身。我記得錢德勒在他喉嚨的右側還文了一副肖像畫。還有鳥人,我們之前從來沒有在NBA見過他那樣的文身,彩虹里的每一種顏色都有出現。”

所以,21世紀的第一個十年,可以視作NBA文身文化的一個轉型期。球員們從開始的模仿,到后面逐漸有了自己的想法,也為后一個十年的爆發奠定了基礎。

21世紀10年代:全面爆發

時間來到NBA的最新時代,沒有文身的球員正在變成少數派。約基奇、字母哥和詹姆斯·哈登這幾位MVP級別的球員,如今依舊沒有可以被直接看到的文身,但這種現象就和他們的表現一樣稀有且少見。

“就連斯蒂芬·庫里這樣的球員都已經有文身了,”文身師斯蒂夫·韋伯說,“他是一個看起來非常干凈整潔的球員,不過他也有不止一處的文身。”

在這種風潮下,一位優秀的文身師,一位可以將球員們的想法轉化為皮膚上精美圖案的文身師,就變成了非常稀缺的資源。詹寧斯記得他在見到多雷爾·懷特背后的一處文身后,就被其精美的風格吸引,所以他立馬就問懷特,這個文身是誰的手筆,于是懷特把韋伯介紹了詹寧斯。這位文身師用自己出色的技藝,擁有了大批NBA的客戶群體。

“我真的會‘綁架’斯蒂夫兩周的時間,”詹寧斯說,“我們倆會聚在我位于圣莫妮卡的公寓里,讓后我們一起回想各種電影、最喜歡的酒,最喜歡的餐館等等。我們成長過程中的點點滴滴,我們都會一起回想。”當這些想法逐漸在頭腦中變成具象,韋伯就會再將它們文到詹寧斯的身體上。

NBA球員們文身的“路線”有著驚人的一致,絕大多數人都是先從自己的雙臂開始文身,等到兩條胳膊沒有空間后,再開始尋找腿上的空間。從中生代的杜蘭特,到新生代的塔圖姆,很多人都是如此。塔圖姆將自己出生的年份1998文在了左膝蓋,附近還有他開啟籃球生涯后所穿過的每件球衣。另外,他還在左小腿內側文上了兩條曼巴蛇組成的“24”字樣,表達對科比的紀念。小腿另外一側則是他的媽媽和他的兒子的肖像。

除了這些精細的圖案外,很多NBA球員也開始設計帶有個人特色的文身。比如利拉德,他以“華納兄弟”的標志為靈感,將“WB”這兩個字母改成了“LB”,代指“利拉德兄弟”,并將其文在自己的右側肩膀上。而在這個文身的限免,是一個“認證飛人”的字樣和標志,這是利拉德和幾位密友所共同擁有的文身標志。

還有爵士隊的喬丹·克拉克森,進入聯盟的前三年,他身上一處文身都沒有。后來轉投騎士湖,他開始在雙臂文各種圖案和肖像,后來逐漸發展到身體和雙腿。2021年,在爵士拿到最佳第六人獎項后,他還在自己的臉上增加了一處文身。類似的情況,還出現在黃蜂球員烏布雷身上。“所有的文身,都是在講述一段故事,”烏布雷說,“當我所有的文身完成后,它們彼此也會產生聯系,你也會通過它們去回望過去的生活。”

這一點,如今已經61歲的“文身先鋒”羅德曼深表贊同。雖然他如今已經很少文身,但他依舊記得自己每一處文身的意義。“我希望他們將這視為一種藝術,這是一件非常美好的事情。”