- 首頁

- >

- 正文

王勤伯:我為什么支持巴勒斯坦人

文/王勤伯

1

如果看到標題你立即想進入最近的網絡論戰,可以就此結束閱讀。我要講的是足球故事。

現代足球運動在世界各地傳播,通常是“港口城市→工人社區→鐵路網絡→內陸城市工人社區”的模式。英國船員和居住在世界各國港口的英國移民把足球帶到當地,然后當地人尤其是工人社區開始參與,鐵路工人再像信使一樣把這項運動帶到全國各地。

這就是為什么南美各國很容易找到“鐵路俱樂部”,或者像阿根廷內陸城市圣地亞哥-德爾埃斯特羅的“科爾多瓦中央(SdE)”俱樂部,名稱里雖沒有“鐵路”,大家還是習慣叫他們“鐵路隊”,因為俱樂部當初就是鐵路工人和當地居民一起成立的。

智利最古老的足球俱樂部“圣地亞哥流浪者”成立于1892年,地點在智利第二大港口瓦爾帕萊索。當時城里已經有了一個英國人球隊“瓦爾帕萊索流浪者”,于是智利本土足球愛好者把首都名字圣地亞哥放在前面以示區別。

阿根廷和巴西球隊很多喜歡圍繞城市和街區取名,例如巴西的弗拉門戈、博塔福戈、圣保羅、桑托斯、科里蒂巴、戈亞尼亞競技、福塔萊薩、塞阿拉、巴伊亞,累西腓航海,或者阿根廷博卡、拉努斯、羅薩里奧中央、圣菲團結、戈多伊克魯斯、圖庫曼競技。

在智利首都圣地亞哥,球隊歷史和名字則是另一番景象。圣地亞哥第一大類俱樂部是“校隊”。他們從大學體育俱樂部獨立出來加入當地職業聯賽,例如智利大學、智利天主大學、麥哲倫俱樂部。

師范學院學生創辦的麥哲倫俱樂部誕生于1897年,一直是智利首都重要的俱樂部。1925年,俱樂部管理層嚴厲駁回了一群球員關于提高待遇、改善訓練和衛生條件等方面的要求。這11名“叛徒”隨后成立了科洛科洛俱樂部,以印第安人反殖民者英雄命名,身穿黑白色球衣,盾牌是智利國旗顏色,對所有社團和族群開放。科洛科洛迅速成為聯賽強隊,之后成為智利國民球隊。

2

智利首都第二類俱樂部一共三家:西班牙人聯、意大利勇敢者、巴勒斯坦人。他們之間的比賽被稱為“殖民者德比”。

這是圣地亞哥足球和南美洲其他首都的一大區別。

在阿根廷,像薩斯菲爾德傳統上屬于意大利移民,亞特蘭大俱樂部屬于猶太人后裔,但不是特定族群創辦,更沒有在名字上體現。巴西有葡萄牙移民的里約達伽馬俱樂部、圣保羅葡萄牙人俱樂部、意大利移民的帕爾梅拉斯、克魯塞羅。這些球隊要么因為實力不濟已經沉淪(葡萄牙人),要么在二戰期間因為巴西屬于反法西斯陣營被迫改名,去掉原名“意大利健身館”里的“意大利”,改成帕爾梅拉斯、克魯塞羅。

西班牙人和意大利人是智利的兩大移民團體,這兩隊在上世紀20-30年代的“殖民者德比”已經非常火爆,常有球迷沖突,人口和獎杯數量上,西班牙人聯都占優。巴勒斯坦人成立于1920年,他們在50年代以前一直不引人注目,在70年代才達到巔峰并和西班牙人聯開始德比關系。當時巴勒斯坦人擁有智利歷史上最優秀的后衛菲格羅阿,他們不僅拿到了1978年智利聯賽冠軍,球隊多名主力也成為了1979年智利獲得美洲杯亞軍的班底。

3

我在阿根廷支持博卡,在巴西喜歡弗拉門戈,從未想象過會在智利支持一家名叫巴勒斯坦人的俱樂部。最早注意到他們,是在2016年讀到智利大學生運動領袖卡米拉·巴列霍的采訪,她說自己原來是智利大學球迷,后來了解到巴勒斯坦人俱樂部的歷史和氣氛,便喜歡上了這個隊。

巴勒斯坦人俱樂部的歷史本身就是對以色列猶太復國主義宣傳的否定。例如以色列宣傳說巴勒斯坦人這個身份原本就不存在,但巴勒斯坦人俱樂部早在以色列建國前就存在了很久,而且是在上萬公里外的智利。或者以色列喜歡把巴勒斯坦人和巴勒斯坦支持者等同于伊斯蘭恐怖分子,而巴勒斯坦人俱樂部別說和恐怖主義毫無關系,甚至和伊斯蘭教也沒有關系。

這是因為一戰結束前后來到智利的巴勒斯坦移民很多是基督徒。原本奧斯曼帝國內部宗教寬容度很高,他們擔心奧斯曼帝國崩潰后形勢失控發生宗教仇殺,先乘船去了布宜諾斯艾利斯,又發現大多數工作機會都被先到的意大利人和猶太人占據了,然后輾轉去了智利。他們拿著奧斯曼帝國護照,于是智利人稱呼他們為“土耳其人”。

這批巴勒斯坦移民大約有5000人,被稱作“殖民者”有點好笑,但智利國內確實把外來者都叫殖民者,印第安人才是原住民。經過不斷繁衍和融合,現在智利國內巴勒斯坦人后裔大約有50萬人,其中一些人已經成為別的俱樂部支持者,但非巴勒斯坦后裔也有不少人成為巴勒斯坦人俱樂部的球迷。

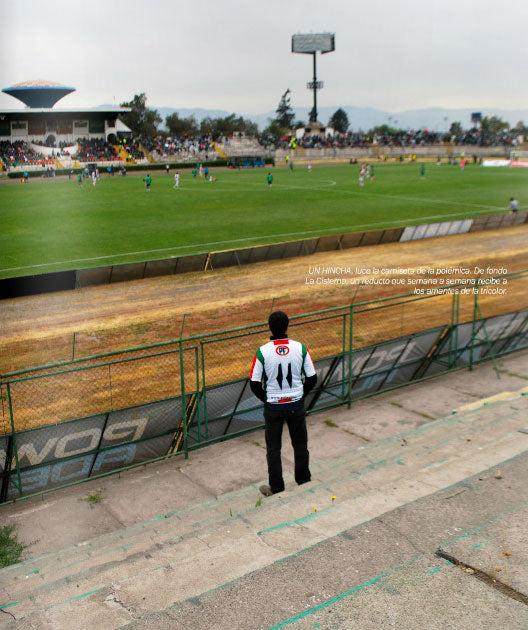

移民身份已經被大融合淡化以后,西班牙人聯和意大利勇敢者都在丟失球迷,但是巴勒斯坦人俱樂部的球迷數量卻在增加,這和俱樂部的文化氣氛有關。他們沒有明確的政治主張,沒有民族主義路線,沒有反猶口號,絕無好戰情緒。球隊陣容中現在一個阿拉伯后裔也沒有,只是球迷記得創辦者從哪里來,知道遠方的老親戚過著怎樣的日子。球迷之間也形成了一種特別的開放性氛圍,熱烈、團結、包容、歡樂、平等,不像一些俱樂部常有的社會階層感、內部等級感、封閉群體感。

進入21世紀,巴勒斯坦人俱樂部每隔幾年會派代表訪問一次巴勒斯坦。每次訪問都是俱樂部成員對巴以問題現狀的一次親身體驗,尤其是以色列種族隔離之下的西岸生活。例如以色列警察對比賽的阻擾,巴勒斯坦球員時常被當作恐怖分子無端扣留很長時間,以及當地足球發展的困難:就算是國際足聯送來的物資和派來的專家,同樣會被以色列扣留或者攔阻。

一些效力過巴勒斯坦人俱樂部的球員說,最初對巴以問題毫無了解也根本不在意,但在俱樂部生活了兩三年以后,各種互動經歷會讓他們不由自主地選擇支持巴勒斯坦人民,以充滿體育精神、追求和平與融合的方式。

巴勒斯坦人俱樂部也曾經開過政治玩笑,以非常南美的方式。2014年智利聯賽開始前,他們悄無聲息地把1946年以前的巴勒斯坦地圖簡化為數字“1”,代替所有球衣號碼里的“1”。這樣一共踢了3場比賽才招致以色列大使館的嚴正抗議,原因是俄羅斯媒體發現后當作大新聞炒作。球衣被迫退出賽場,之后繼續在網店出售,購買者很多來自國外,俱樂部單賽季球衣銷量增長了300%。

這篇專欄的開始和結束都是足球故事,以及它并不夸張的外延,哪怕涉及的是人類歷史一段慘烈的爭端,它的立場始終與暴力和強迫無關。我喜歡足球勝過喜歡地球,一個原因正是在于,足球之愛能讓我在無解的紛亂中看到更多美好的存在和特例。